雨が琵琶湖に与える影響とは?

画像提供:(公社)びわこビジターズビューロー

1970年代から被害報告が相次ぎマスコミでも取り上げられていた「酸性雨」。今はほとんど聞くことがなくなりました。そんな酸性雨の現状や、琵琶湖に及ぼす影響を専門家に伺ってきました。

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

画像提供:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター(以下、センター)では琵琶湖と滋賀県の環境に関する課題解決に向けて、試験研究の方向性を定めた中期目標に基づき、3年を1期とする中期計画を策定し試験研究を進め、県行政への政策提言、県民・企業・NPO等への成果還元を実施しています。

2020年度から2022年度は第六期中期計画に基づき、中期目標に示された「琵琶湖をとりまく環境の保全再生と自然の恵みの活用」「環境リスク低減による安全・安心の確保」「気候変動に適応した豊かさを実感できる持続可能な社会の構築」の3つの基本的課題に対応したテーマを設定し、試験研究やモニタリングに取り組んでいます。

酸性雨について伺ったのは、環境監視部門公共用水域係 主任専門員の岡本高弘(おかもとたかひろ)さん、大気圏係 主任主査の南真紀(みなみまき)さんです。

そもそも酸性雨とは?

画像提供:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

センターでは酸性雨が琵琶湖に与える影響に関する詳細な研究は行われていませんが、これまで取り組んだ様々な研究の経験を元に、お話を伺うことができました。

水溶液の酸性、アルカリ性の度合いは、pH (水素イオン濃度指数)で表します。この値が7であれば中性であり、7より小さな数値になるほど酸性が強く、また、7より大きな数値になるほどアルカリ性が強くなります。大気中の二酸化炭素が蒸留水に溶け込み平衡状態になった場合のpH が 5.6 であるところから、 pH5.6 以下の降水を酸性雨と呼んでいます。

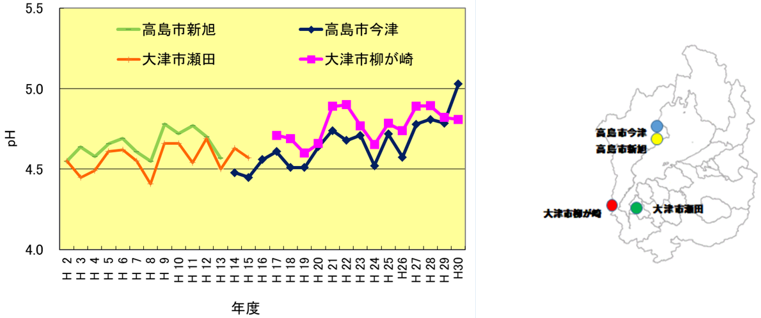

現在センターでは、センター屋上(大津市柳が崎)と滋賀県高島合同庁舎屋上(高島市今津町今津)の 2 地点で雨水のpH や各種イオン類のモニタリング調査を実施していて、それぞれ の年平均値は 2016~2018 年度では、4.79~5.05 の範囲にあり、調査している雨水はやや酸性となっています。

しかしながら、これまでの長期的な結果データからpH は上昇傾向で酸性化は改善しているそうです。琵琶湖の pH は 2018 年度の平均値で北湖 8.0、南湖 8.1 ですが、長年にわたり数値は横ばいであることから琵琶湖への酸性雨の影響は大きくなっていないと考えられるとのことです。

琵琶湖の水は本来アルカリ性!?

画像提供:(公社)びわこビジターズビューロー

筆者は琵琶湖の水は中性だと思い込んでいましたが、平均値ではややアルカリ性だったのです。

琵琶湖の水が本来はアルカリ性だとすると、水道水の処理などに影響することもあるそうですが、やや酸性の雨水が降り注ぐことで、若干中和されているとも考えられるそうです。

センターでは、雨のpHの変動に影響を与える各種イオンも測定しており、酸性雨情報もこちら(酸性雨情報:琵琶湖環境科学研究センター)で確認できます。

聞き慣れない「アシッドショック」とは

画像提供:(公社)びわこビジターズビューロー

「アシッドショック」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

アシッドショック(acid shock)とは酸性ショックともいわれ、大気中の酸性物質を取り込んだ積雪が春になって急速にとけ出し、河川や湖沼が一気に酸性化する現象です。ヨーロッパなどで話題にのぼることはあるそうですが、日本ではあまり耳慣れない言葉です。

琵琶湖に影響を与える森林の現状課題としては、伐採期を迎える人工林の更新や、シカによる獣害などの大きな課題があり、アシッドショックについては特に課題としては取り上げられていないそうです。ですが琵琶湖も、アシッドショックが起こる可能性がないとは言い切れません。

アシッドショックはほんの一例ですが、こうして常にさまざま監視・モニタリングがなされることで、酸性雨に関わる現象が課題としてあがった際にはスムーズに研究を進めることができるのです。

PM2.5など大気汚染物質はどうなのか

画像提供:(公社)びわこビジターズビューロー

昨今話題にのぼることが多いPM2.5など、他の大気汚染物質についてはどうなのでしょうか。

PM2.5については、平成27年度から環境基準を達成していますが、現状課題としては光化学スモッグの原因となるオキシダントが環境基準に達していないことだそうです。さらに、飛来する黄砂や移流する有害物質など、大気から琵琶湖に影響を及ぼすものも多くあります。

PM2.5等の大気汚染物質については、大陸や周辺大都市域からの移流影響を受ける一方、地域での発生源や気象条件の違いによって滋賀県内でも濃度差が生じているそうです。またセンターではPM2.5とそれ以外の大気汚染物質との関連を把握し、調査や解析も行っています。

センターによると、ディーゼル燃焼技術や排ガス処理技術の改善、野焼きの規制などもあってPM2.5が減ってきているのではないかとのこと。しかし、改善しつつある今の状況を維持するため、継続して監視していく必要があります。

滋賀県が配信しているしらしがメールでは、気象情報や地震情報などの緊急情報が配信されます。その中で県内のPM2.5濃度が一定値になった場合に注意喚起が配信されるサービスを選択することができます。

忘れられた「酸性雨」

酸性雨が日本で話題になった頃、筆者はまだ子どもでした。が、ほぼ連日のようにニュースで報道されていた印象があります。マスコミでは一つの現象が起こった時に断片的に大きく取り上げられることが多いですが、多くの現象は複雑に絡み合っています。一つの現象を知った時に、派生している事柄を追いかけていくとまた別の現象に出会います。

世間から忘れられている今だからこそ「酸性雨」について、関心を持つのも大切なことかもしれません。

1980年 高島市生まれ。守山市在住。

大学卒業後は大阪・東京に在住するも故郷の魅力を再認識し滋賀にUターン。

普段は子育て情報誌の編集やまちづくりに関するイベント運営などを行っています。

趣味は空手とチアダンス。三姉妹の母。

新着記事

-

2024.10.23

耕作放棄地を利用した農業体験プレイベント(草刈り) -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2024.06.28

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催します -

2024.06.10

耕作放棄地で有機農業しませんか?開催しました -

2024.05.10

【満席お礼】大津市仰木で耕作放棄地問題を有機農業で解決するための イベントを開催

オススメ記事

-

2020.03.21

琵琶湖の生態系を支えるプランクトン 固有種には絶滅危惧種も -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2023.11.20

堅田21世紀の会さま主催、内湖清掃でびわぽいんとの実証実験を行う -

2020.03.26

絶滅危惧種「ハリヨ」を守ろう!地域ぐるみで保全の取り組み -

2023.01.16

マイナンバーカードアイデアソンを開催します