琵琶湖の水はどれぐらいの期間で入れ替わるの?

「琵琶湖の水を大切に」とはいうものの、流入河川と流出河川があるのなら数日~数週間で琵琶湖の水は新しい水に入れ替わっているのではないだろうか。何気なくかけ流し温泉をイメージしながら話題に上った編集部内での疑問を、筆者が代表して専門家にヒントをもらい、調べてみました。

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

画像提供:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

滋賀県琵琶湖環境科学研究センターでは琵琶湖と滋賀県の環境に関する課題解決に向けて、試験研究の方向性を定めた中期目標に基づき、3年を1期とする中期計画を策定し試験研究を進め、県行政への政策提言、県民・企業・NPO等へ成果還元を実施しています。

2020年度から2022年度は第六期中期計画に基づき、中期目標に示された「琵琶湖をとりまく環境の保全再生と自然の恵みの活用」「環境リスク低減による安全・安心の確保」「気候変動に適応した豊かさを実感できる持続可能な社会の構築」の3つの基本的課題に対応したテーマを設定し、試験研究やモニタリングに取り組んでいます。

琵琶湖の水はどれぐらいの期間で入れ替わるのか

画像提供:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

お話を伺ったのは総合解析部門 専門研究員の佐藤祐一(さとうゆういち)さん、環境監視部門主任専門員 兼 公共用水域係長の岡本高弘(おかもとたかひろ)さん、環境監視部門 大気圏係 主任主査の南真紀(みなみまき)さん。

「ずいぶんマニアックなテーマですね」と苦笑しながらも、琵琶湖の水循環について詳しく教えてくれました。

琵琶湖には一級河川だけでも117本分の水が直接流れ込んでいます。一方、流出河川は瀬田川と人工の琵琶湖疏水のみです。「何年で琵琶湖の水が入れ替わるか」というと水循環の話になり、貯水量を1年間に流入する量で割る滞留時間を計算することがひとつの方法になります。

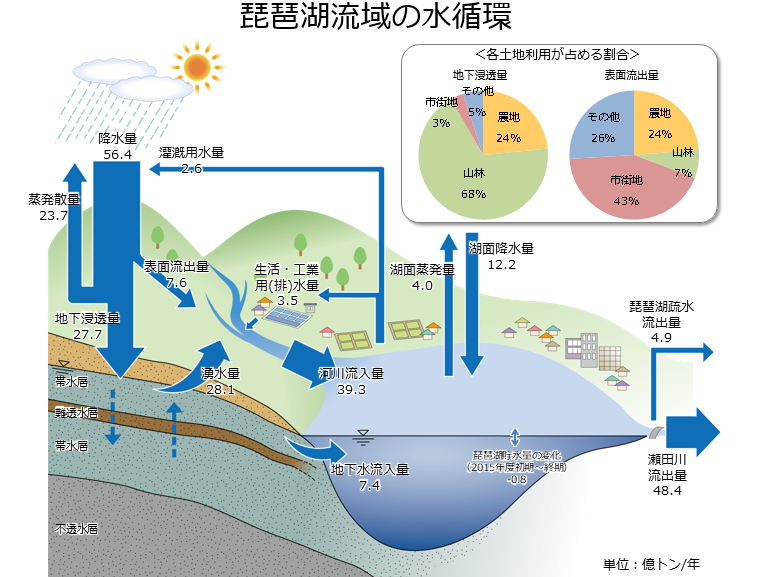

まずは琵琶湖に流入する量を考えます。2015年度を例にすると、その年は年間で陸域部分の降水量や降雪量は56.4億tありました。その約4割が蒸発散して大気に戻り、5割近くが地下に浸透、残りが浸透せずに直接地表面に流出します。地下に浸透した水も地下水面が地表面を超えた場合は地表部に湧出するため、それも加えた39.3億tが河川等を通じて琵琶湖に流入。また地下水を通じて琵琶湖に流入する水量は7.4億t、湖面に直接降水する量が12.2億tと算出され、以上の合計が58.9億tとなります。琵琶湖の貯水量275億tをこれで割ると、滞留時間は4.7年と計算することができます。

これは琵琶湖ハンドブック三訂版「6-2水循環」でも詳細が載っており自由に閲覧することができます。

ただ、お風呂や水槽などとは異なり、琵琶湖である時を境に水が100%入れ替わることは現実的には考えられず、長い時間をかけて全体が入れ替わっていくと推測されています。

「入れ替わる」の定義を90%とするか95%とするかでも時間は変わり、季節による循環の仕方でも変わってきます。夏は琵琶湖の水は温度差による層ができ、表層の水が温かく、深層の水が冷たいため、河川の水は表層の水とだけ混じり合い、流出していきます。ですが冬には層による温度差が少なくなり、全層が循環します。そうしたことも考慮した場合、全体の95%程度が入れ替わるのに大体20年程度かかります。

以上のお話を伺い、定義や条件により「何年で入れ替わる」の答えが変わることが分かりました。

琵琶湖の水は琵琶湖疎水や瀬田川・宇治川を経て京阪神に住む人々の水道水として利用された後、大阪湾へと流入します。

琵琶湖の水質は良くなっているのか

入れ替わりに時間のかかる琵琶湖の水ですが、果たして水質は良くなってきているのでしょうか。続けて聞いてみました。

琵琶湖の水質は、1980年の琵琶湖条例(正式名称:滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例)の施行後、改善されたとは言われますが、一言で「水質が良い」「水質が悪い」と断言できません。「透明度」「窒素量」「リン」「COD(有機物)」など判断基準は様々で、何を基準に良いとするかで大きく変わってきます。

例えば「窒素量」は多すぎると琵琶湖の富栄養化につながりますが、無くなるとプランクトンなどの生物は生息できません。

富栄養化の原因となる植物プランクトンなども水質を評価する上での参考にはなりますが、増加が一概に「水質が悪い」とは言えません 。様々な要素のバランスを見ながらそれぞれの目標値が設定され、その目標値に向かっているのかどうかをモニタリングすることが重要です。

富栄養化が進まない目標値に近づいているかどうかという視点では「北湖については目標に近づいている」とのことでした。

生物にとっての水循環も考えて

生物の立場から琵琶湖の水環境をどのように考えればよいのでしょうか?

琵琶湖の生物相は非常に豊かで、1000種以上の動植物が生息しています。世界中で琵琶湖にしか見られない固有種も多く存在し、その数は報告されているだけでも61種に及びます。

また琵琶湖は、毎年約5万羽の水鳥が訪れる重要な飛来地となっています。そのため、1993年には湿地生態系保護のためのラムサール条約の登録湿地にも指定されています。

人間にとっての理想的な水循環だけでなく、こうした生物にとっての水循環も考えていく必要があるのです。

政府が制定している「水循環基本法」とは

水循環に関わる国の施策については、2014年7月「水循環基本法」が制定されています。それまで幅広い分野で多種多様な施策が個別に講じられてきましたが、これらを総合的かつ一体的に推進するため、相互に連携・調整しながら政府全体で進める必要があるからです。

今後は琵琶湖だけではなく、日本全体の水循環に関する動きにも注目です。

私たちにできること

人間の命を守るための水循環なのか、便利な生活をするための水循環なのか、あるいはあらゆる生物や地球にとって優しい水循環なのか。琵琶湖の水循環は様々な要素が複雑に絡まり合い、一般市民には何ができるのかと途方に暮れるようなテーマです。

しかしこうして琵琶湖の水環境に真剣に向き合う方たちのお話を伺った後に、琵琶湖岸に捨てられているゴミを見つけると、今まで以上に気になってきました。

子どもたちと湖岸で遊んだ後は、捨てられたゴミを一つでも拾って帰ろう。湖岸に何か生き物がいないか観察してみよう。小さな小さなことかもしれませんが、次世代にしっかり自然保全のアクションを伝えていこうと思いました。

画像提供:(公社)びわこビジターズビューロー

1980年 高島市生まれ。守山市在住。

大学卒業後は大阪・東京に在住するも故郷の魅力を再認識し滋賀にUターン。

普段は子育て情報誌の編集やまちづくりに関するイベント運営などを行っています。

趣味は空手とチアダンス。三姉妹の母。

新着記事

-

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2024.06.28

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催します -

2024.06.10

耕作放棄地で有機農業しませんか?開催しました -

2024.05.10

【満席お礼】大津市仰木で耕作放棄地問題を有機農業で解決するための イベントを開催 -

2023.11.20

堅田21世紀の会さま主催、内湖清掃でびわぽいんとの実証実験を行う

オススメ記事

-

2020.02.21

無料イラスト素材サイト「滋賀イラスト素材」制作者・島先 沢さん -

2020.03.21

琵琶湖の生態系を支えるプランクトン 固有種には絶滅危惧種も -

2020.02.12

新たなヨシ活用で琵琶湖の環境を守れ 100%ヨシ製の「よし筆」は芸術家に人気 -

2020.04.07

「石けん運動」から「エコキッチン革命」へ。時代の変化に寄り添った石けん推進活動 -

2023.04.17

「第1 回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」を開催