琵琶湖の食物連鎖基盤 栄養塩と植物プランクトン

琵琶湖の水生生物は食物連鎖でつながっています。その頂点は鳥や人(四次消費者)、次いで大型魚(三次消費者)、小型魚(二次消費者)、昆虫・貝・動物プランクトン(一次消費者)と続き、植物プランクトン・水草(生産者)が底辺となっています。

植物プランクトンが増えるためには、最適な水温・塩分・光の量と「栄養塩」が必要です。

「栄養塩」は窒素やリンなどを指し、自然界では枯葉や動物のフンから作られますが、人工的な家庭や工場の排水、農業肥料も栄養塩となります。

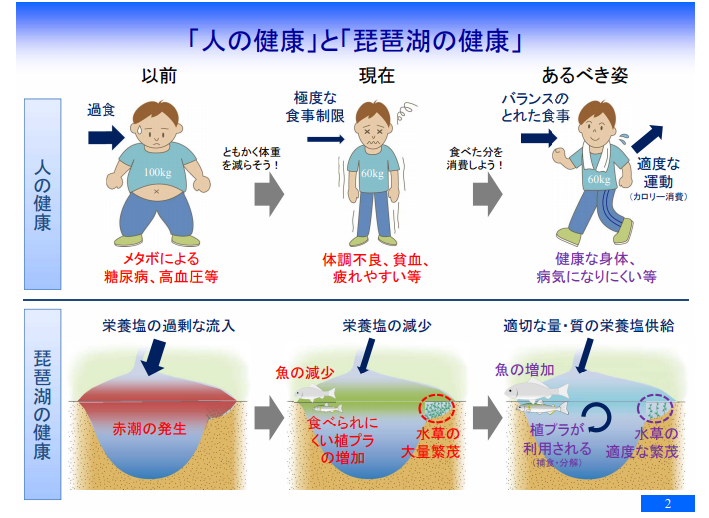

栄養塩が琵琶湖に多く流れ込むと、植物プランクトンが大量増殖し「アオコ」「淡水赤潮」の発生原因になるそうです。反対に少なくても、食物連鎖に必要な植物プランクトンが足りず、生態系を崩す原因になります。栄養塩と琵琶湖の関係は、人間でいう食事と体調の関係に似ているそうです。

(出典:滋賀県-平成29年度 琵琶湖における新たな水質管理のあり方懇話会「物質循環からみた琵琶湖の健全性評価手法について」資料2)

琵琶湖環境科学研究センターが調査した琵琶湖全体の窒素やリンの年間分布状況は、滋賀県「琵琶湖水質の平面分布」(平成30年度)でまとめられており、8月・9月の南湖で窒素・リンが特に多くなっています。滋賀県「今日の琵琶湖」によるとアオコの発生も例年8月から9月末に発生しているようで、両者の関係性が見て取れます。

京都の海のまちに生まれ、大学で千葉へ。一度は都内で就職するも、結婚を機に滋賀に住むことになりました。現在は彦根で一男一女を育児中。ママコーラス副代表など、新しいことにチャレンジしています。

新着記事

-

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2024.06.28

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催します -

2024.06.10

耕作放棄地で有機農業しませんか?開催しました -

2024.05.10

【満席お礼】大津市仰木で耕作放棄地問題を有機農業で解決するための イベントを開催 -

2023.11.20

堅田21世紀の会さま主催、内湖清掃でびわぽいんとの実証実験を行う

オススメ記事

-

2020.02.21

無料イラスト素材サイト「滋賀イラスト素材」制作者・島先 沢さん -

2020.03.21

琵琶湖の生態系を支えるプランクトン 固有種には絶滅危惧種も -

2020.02.12

新たなヨシ活用で琵琶湖の環境を守れ 100%ヨシ製の「よし筆」は芸術家に人気 -

2020.04.07

「石けん運動」から「エコキッチン革命」へ。時代の変化に寄り添った石けん推進活動 -

2023.04.17

「第1 回 世界農業遺産・琵琶湖システムを味わう会」を開催