琵琶湖の深呼吸「全層循環」

琵琶湖の水は、川から流れ込み、そのまま川に流れ出る動きだけではありません。冬の北湖では表面の水は冷やされます。

水は冷たいと重く、暖かいと軽いという性質をもつため、表面で冷やされた琵琶湖の水は沈みます。このような水温の変化と風によって起こるのが「全層循環」と呼ばれている現象です。

また、そこで起こるのは水の循環だけはありません。水は冷たい方が多く酸素を含むという性質があるため、琵琶湖の表面の冷たい水も酸素を多く含み、水の循環とともに酸素の循環も起こります。これが全層循環が「琵琶湖の深呼吸」と呼ばれる理由です。

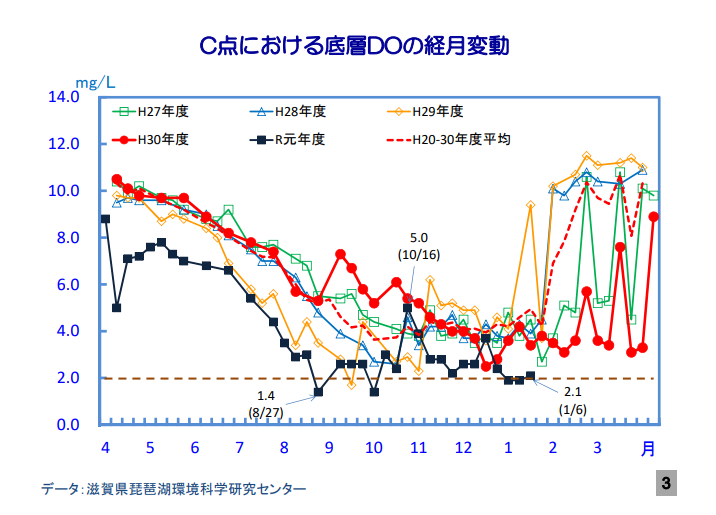

この「全層循環」が起こるのは冬だけなので、春~秋にかけて琵琶湖の底の酸素量(低層溶存酸素=低層DO)は減少していくそうです。この循環があることによって、琵琶湖の生態系は維持されているそうです。

(C地点:今津沖中央部)

「全層循環」は通常1月~2月に確認されているようですが、その時期は遅くなってきているそうです。また、2019年度の冬には一部の場所で「全層循環」が起こっていなかったそうで、これは夏以降の気温が高かったことが影響していると考えられているようです。

京都の海のまちに生まれ、大学で千葉へ。一度は都内で就職するも、結婚を機に滋賀に住むことになりました。現在は彦根で一男一女を育児中。ママコーラス副代表など、新しいことにチャレンジしています。

新着記事

-

2024.10.23

耕作放棄地を利用した農業体験プレイベント(草刈り) -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2024.06.28

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催します -

2024.06.10

耕作放棄地で有機農業しませんか?開催しました -

2024.05.10

【満席お礼】大津市仰木で耕作放棄地問題を有機農業で解決するための イベントを開催

オススメ記事

-

2020.03.21

琵琶湖の生態系を支えるプランクトン 固有種には絶滅危惧種も -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2023.11.20

堅田21世紀の会さま主催、内湖清掃でびわぽいんとの実証実験を行う -

2023.01.16

マイナンバーカードアイデアソンを開催します -

2020.03.26

絶滅危惧種「ハリヨ」を守ろう!地域ぐるみで保全の取り組み