絶滅の危機から復活した琵琶湖の宝「琵琶パール」

*イメージ写真

真珠と言えば、海でとれるものを思い浮かべます。しかし、淡水である琵琶湖でも「琵琶パール」と呼ばれる真珠がとれるのです。

海でとれる真珠は日本ではアコヤ貝という貝からとれるため、「アコヤ真珠」と呼ばれ、とれる真珠は1つの貝に1つだけです。しかし、琵琶パールは琵琶湖の固有種・イケチョウ貝という貝からとれ、1つの貝に複数の真珠が入っているそうです。イケチョウ貝は大きいものでは30cmのものもあるほどで、淡水の貝のなかでは最大級なのだそうです。

(写真:イケチョウ貝)

真珠の形は海の真珠のように球体に限らず、平らなものから球体まで様々。大きさは海のものよりも大きいものも獲れるそうです。海の真珠はアコヤ貝に「核」とよばれる貝殻を入れ、その周りに真珠層ができるため、球体のものがほとんどだそうですが、琵琶パールは核がなく、中心まですべてが真珠層なので、形は様々、自然の形となるそうです。その養殖期間にも違いがあり、海の真珠は1年程度ですが、琵琶パールは3~4年だそうです。

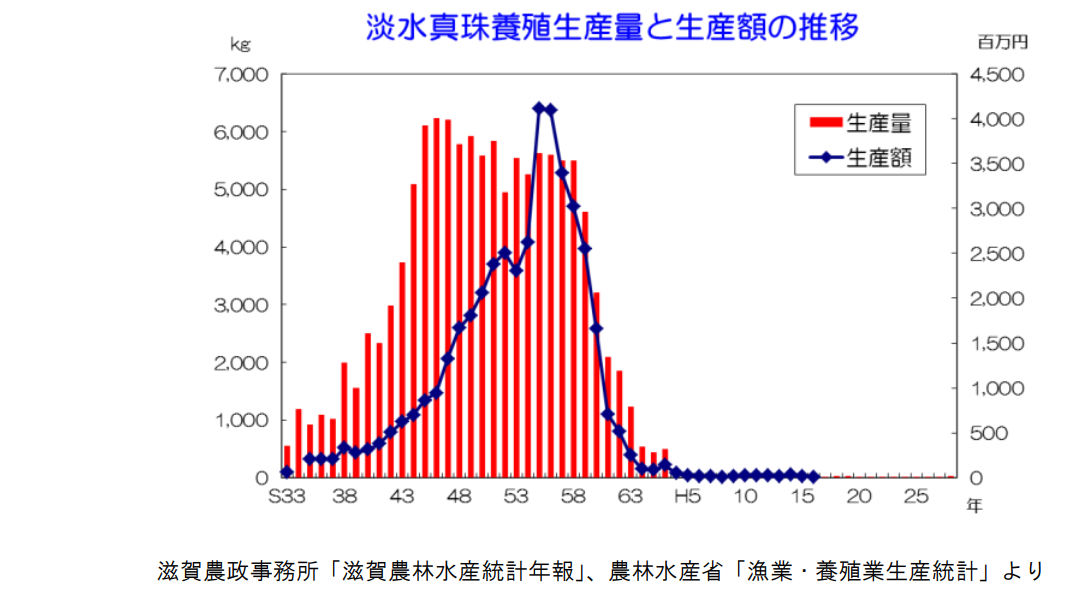

琵琶湖での真珠の養殖は、1930年にイケチョウ貝による真珠の養殖が成功したことから始まったそうです。1946年に琵琶湖の内湖で本格的な養殖が始まり、1970年頃にはその生産量は6,000kgを越えていたそうです。

ヨーロッパで人気を集め「伝説の真珠」とも呼ばれた琵琶パールは、その後10年ほどは生産量が5,000kg~6,000kgあり、その生産額も40億円を越えていたそうです。しかし、1980年代後半にカナダ藻の大繁殖などの影響で多くのイケチョウ貝が死んでしまったそうです。それと同時期に、安価な中国産の淡水パールも輸入されるようになり、その生産は急激に減少したそうです。

出展:滋賀県―「2.河川漁業」

一時は絶滅が危ぶまれたイケチョウ貝ですが、2014年養殖業者の努力により琵琶パールは復活。その生産量は10kg~40kg程度だそうです。

京都の海のまちに生まれ、大学で千葉へ。一度は都内で就職するも、結婚を機に滋賀に住むことになりました。現在は彦根で一男一女を育児中。ママコーラス副代表など、新しいことにチャレンジしています。

新着記事

-

2024.10.23

耕作放棄地を利用した農業体験プレイベント(草刈り) -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2024.06.28

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催します -

2024.06.10

耕作放棄地で有機農業しませんか?開催しました -

2024.05.10

【満席お礼】大津市仰木で耕作放棄地問題を有機農業で解決するための イベントを開催

オススメ記事

-

2020.03.21

琵琶湖の生態系を支えるプランクトン 固有種には絶滅危惧種も -

2024.07.29

官民協働ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」を開催しました -

2023.11.20

堅田21世紀の会さま主催、内湖清掃でびわぽいんとの実証実験を行う -

2023.01.16

マイナンバーカードアイデアソンを開催します -

2020.03.26

絶滅危惧種「ハリヨ」を守ろう!地域ぐるみで保全の取り組み